Рациональное применение удобрений является одним из основных элементов интенсивного виноградарства. Правильное формирование режима питания способствует повышению продуктивности насаждений в среднем на 15-20%, а при использовании антистрессантов и стимуляторов метаболизма – значительно больше. Одновременно, что очень важно и существенно для технических сортов, используемых как перерабатываемое сырье, удобрения существенно улучшают качественные показатели – повышают сахаристость и снижают кислотность сока ягод. На виноградниках в последние несколько лет проходят широкие испытания и агрохимические средства нового поколения. Их нормы, соотношения и сочетания, периодичность устанавливаются на основе имеющихся аналитических данных по уровню почвенного плодородия, влагообеспеченности участка и его агротехнического состояния, возраста, сорта, урожайности и состояния насаждений. Удобрения могут эффективно использоваться для повышения устойчивости растений к болезням и вредителям, а также к стрессовым природным явлениям (низкие температуры в зимний период, и их резкие перепады в осенне-зимний и особенно весенний периоды, воздушная и почвенная засуха, сильные ветры и др.) Система удобрений разрабатывается отдельно для каждого участка на основании агрохимических карт или результатов агрохимических обследований, отражающих обеспеченность массивов элементами питания, данных об урожайности за ряд последних лет и применявшихся ранее удобрениях в пересчете на единицу площади. Так осуществлялся контроль за уровнем обеспеченности почв под виноградниками необходимыми элементами питания до 1985-1990 гг. В последние годы, в силу высокой стоимости агрохимикатов, многие хозяйства практически не вносят в почву удобрения на виноградниках. И это очень быстро проявляется на продуктивности насаждений и на качестве урожая. Задача руководителей производств, агрономического персонала изыскать возможность реализации изложенных в настоящих рекомендациях предложений по коренному улучшению уровня почвенного плодородия и обеспечения виноградников необходимыми удобрениями. Это особенно важно сейчас, когда начался новый позитивный этап значительного расширения площадей под виноградниками.

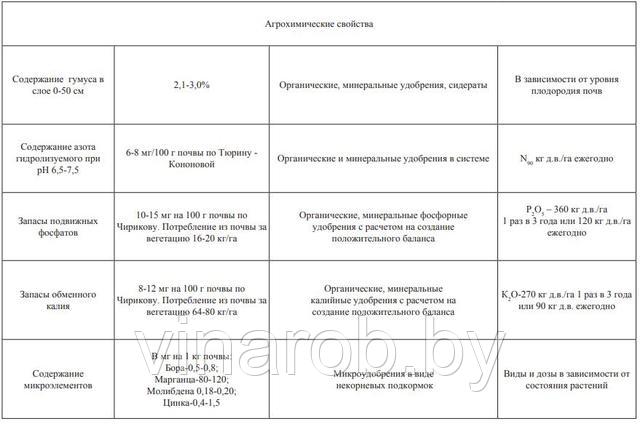

Нормативы обеспечения эффективного плодородия почв виноградников

Разработана методика качественной оценки почв, учитывающая физико-химические свойства и агроэкологические условия, обеспеченность элементами питания. Установлено, что на землях более высокого бонитета (лучшего качества) при одинаковых затратах по уходу за насаждениями значительно возрастает урожайность и, соответственно, снижается окупаемость затрат. Исследования режимов питания винограда (200 опытолет) позволили оптимизировать виды, дозы, соотношения и нормы удобрений в зависимости от экологических зон, типа почв, сорта, возраста насаждений; установить параметры эффективного плодородия почв, технологию и нормативы их обеспечения для черноземов, дерново-карбонатых и других типов почв с высоким содержанием каменистых фракций для двух уровней урожайности - 120…150ц/га и 80…100 ц/га. Приведенные показатели гарантируют стабильную продуктивность насаждений и снижение энергетических затрат на всех стадиях применения удобрений. При установлении видов и норм удобрений учитывается состояние растений на конкретных участках, уровни обеспеченности почв влагой и элементами питания, экологические условия насаждений

Оптимизация условий питания виноградников

Качественная оценка почв виноградников, периодически проводимая научными учреждениями и агрохимическими службами, показывает их значительные изменения – снижается содержание гумуса, повышается плотность, нарастают эрозионные процессы, увеличивается содержание вредных солей, тяжелых металлов и токсичных остатков пестицидов. Проблема сохранения и воспроизводства плодородия почв виноградников актуальна так же и в силу длительного функционирования техногенных систем ведения культуры и останется таковой в обозримом периоде, так как отрасль до настоящего времени не вышла на агроландшафтную основу и полное освоение приемов, снижающих негативные антропогенные воздействия и повышающих устойчивость производства.

В последнем десятилетии наблюдается резкий диссонанс в системе применения удобрений на виноградниках. Практически повсеместно отмечается отрицательный баланс элементов питания. Снижение потенциальной и реальной урожайности виноградных насаждений может продолжаться ощутимо длительный период, если в отрасли не наступят кардинальные изменения по ее укреплению.

Проблему сохранения и повышения плодородия почв, уже занятых и отводимых под посадки винограда, следует решать созданием компьютерной информационной базы данных об уровнях плодородия почв на основе материалов агрохимических обследований и бонитировок. Этот информационный массив позволит принимать верные управленческие решения по применению удобрений как в масштабах отрасли, так и отдельных хозяйств и конкретных участков.

ФГБНУ СКФНЦСВВ имеет обоснованные материалы (в общей сложности 200 лет опыта) по применению минеральных и органических удобрений в различных зонах виноградарства, где определены их дозы и соотношения, доля участия в формировании урожая (Серпуховитина К.А. 1993, 1995, 1997)

Эти данные являются фундаментом системы повышения плодородия почв виноградников. С учётом принципов адаптивно-ландшафтного ведения отрасли, природного потенциала территории и природоохранных нормативов, применение удобрений становится действенной силой, повышающей устойчивость насаждений, урожайность и обеспечивающей сохранность среды.

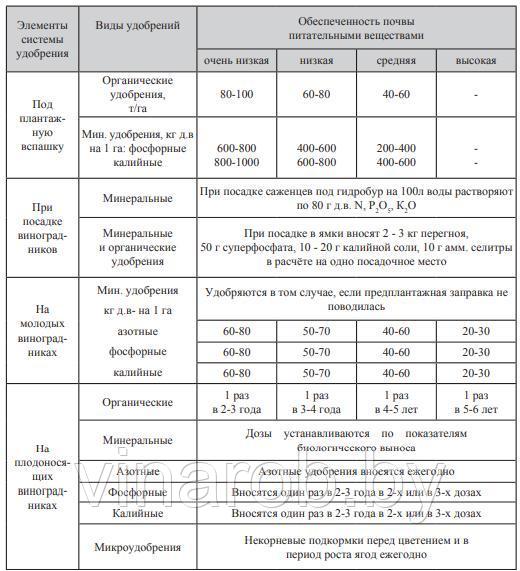

Технология применения удобрений на виноградниках предусматривает поэтапное их использование – при подъеме плантажа для новых закладок, при посадке, на молодых и плодоносящих насаждениях.

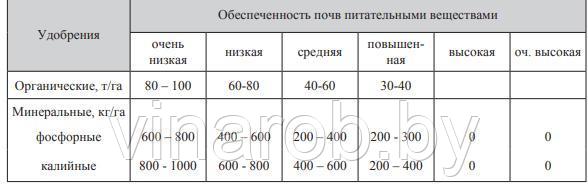

Внесение удобрений под плантажную вспашку проводится с целью подъема уровня почвенного плодородия и доведения элементов питания в плантажируемом слое, где будет размещаться основная масса питающих корней виноградного куста, до оптимального содержания. Виды и нормы минеральных удобрений устанавливаются в зависимости от степени обеспеченности почв питательными веществами. Учитывая, что виноградники закладывают на обедненных почвах, а часто и на старопахотных участках, занимаемых ранее интенсивными культурами, а также на раскорчеванных виноградниках, рекультивируемых или малоудобных землях эродированных склонов внесение органических удобрений является обязательным.

Нормы органических удобрений устанавливаются по обеспеченности почв гумусом

При использовании под виноградники старопахотных земель целесообразно до закладки двухлетнее возделывание озимых сидератов – гороха пелюшки, вики, чины, вико-овсяной смеси, ржи, тритикале. Перед цветением зеленую массу прикатывают и заделывают в почву на глубину 20-25 см. Запашка 550-600 ц/га зеленой массы сидератов равноценна внесению 20 т/га перепревшего навоза. Если удобрения не были внесены перед подъемом плантажа, то их вносят за 1-2 недели до посадки в две борозды, расположенные на расстоянии 30-40 см от оси будущего ряда на глубину 35-40 см или в одну, идущую по линии ряда, на глубину 50-60 см. Дозы удобрений такие же, как и при плантажной заправке.

Припосадочное внесение удобрений

Припосадочное удобрение вносится одновременно с посадкой саженцев в прикорневую зону. Обогащая небольшой объем почвы, способствуют активному корнеобразованию в первое время после посадки, когда растения еще не могут использовать удобрения предплантажной заправки.

Прием обеспечивает «стартовые» функции растению, т.к. способствует лучшей приживаемости растений, росту побегов и корней, более раннему вступлению кустов в пору плодоношения. Лучший способ припосадочного внесения удобрений гидромеханизированный – при посадке саженцев под гидробур. Норма удобрений – 80 г действующего вещества азота, фосфора и калия на 100л воды. Слабый водный раствор удобрений сразу контактирует с корневой системой растений.

На крутых склонах и малых по размеру участках, где применение механизации ограничено или невозможно, припосадочное удобрение вносят в ямы из расчёта 2-3 кг перегноя, 50 г суперфосфата, 10 – 20 г калийных туков и 10 – 20 г аммиачной селитры.

Удобрение молодых виноградников

Удобрение молодых виноградников обязательно при отсутствии предплантажной заправки или ослабленном росте 17 молодых кустов. Нормы удобрений определяются по уровню обеспеченности почвы элементами питания и составляют обычно 1/3 нормы, рекомендуемой для плодоносящих насаждений.

Молодые виноградники, расположенные на участках, удобренных при подъеме плантажа, в первые 3 года не удобряют. Затем ежегодно вносят азотные удобрения не более 1/3 нормы для плодоносящих насаждений.

Способ внесения удобрений: в растворенном виде – гидромеханизированный или ленточно – в борозды на глубину 30-35 см по обе стороны ряда.

Удобрение плодоносящих виноградников

При установлении видов и норм удобрений учитывают состояние растений на конкретных участках, уровни обеспеченности почв влагой и элементами питания, направление использования урожая и связанные с этим требования к качеству, экологические условия насаждений.

Уровень обеспеченности растений почвенной влагой обязательно учитывается при установлении нормы удобрений. Виноградники, размещаемые в районах с годовым количеством осадков 550 мм и выше, произрастающие на участках с неглубоким (2-4 м) залеганием грунтовых вод относят к обеспеченным влагой для получения планируемых урожаев. Недостаточно обеспеченные влагой насаждения расположены в Анапо-Таманской, Черноморской и Южно-предгорной зонах, где годовое количество осадков менее 500 мм, на маловлагоёмких песчаных, щебенчатых, эродированных и т.п. почвах южных и юго-западных склонов.

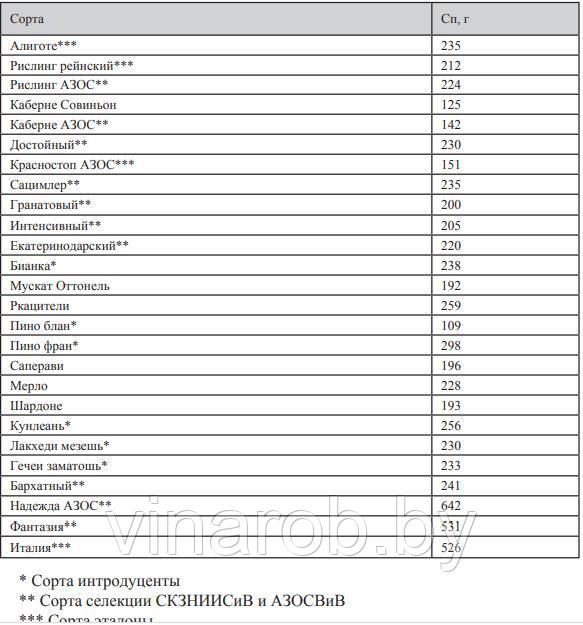

Важным показателем является так же учет сортовых особенностей винограда и направление использования выращенной продукции. Сорта высоко- и среднепродуктивных групп должны получать более высокие нормы удобрений. Критерием продуктивности сорта служит показатель продуктивности побега Сп, т.е. показатель веса урожая (сырой массы гроздей) на один побег

Сорта высоко- и среднепродуктивные более отзывчивы на улучшение условий питания, что следует учитывать при удобрении насаждений.

Как следует из таблицы, этот показатель достаточно высок для основных сортов стандартного сортимента, а опыт удобрения большинства из них показывает эффективность во всех случаях, когда существующая технология выращивания винограда соответствует биологическим особенностям растений.

Агротехнические приемы (плантаж, системы содержания и обработки почвы, способ ведения насаждений, формировки и нагрузки кустов) существенно влияют на эффективность удобрений, в связи с чем их применение должно быть тщательно скорректировано со всеми звеньями технологического комплекса. Наличие информации по конкретным участкам виноградника (агрохимические показатели, влагообеспеченность, данные биологического выноса, состояние растений, планируемый урожай) позволяет установить нормы удобрений.

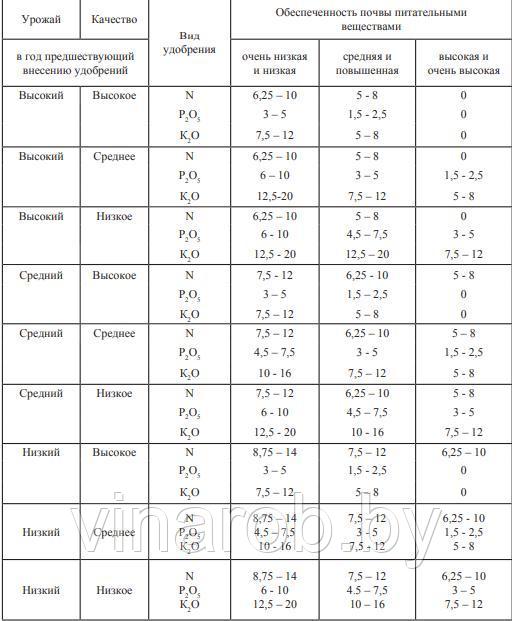

Материалы таблицы дают возможность установить ориентировочную норму минеральных удобрений при средней и повышенной обеспеченности почв элементами питания, разных уровнях влагообеспеченности и планируемой урожайности

Средние ориентировочные нормы удобрений (кг/га д.в.) для виноградников в зависимости от состояния растений, уровня почвенного плодородия, влагообеспеченности и планируемой урожайности

Приведенные в таблице нормы корректируются в зависимости от сочетания факторов, влияющих на эффективность отдельных видов и сочетаний удобрений.

Указанные нормы туков рассчитаны для ежегодного внесения, кроме лет, следующих за теми, когда было внесено органическое удобрение или резервная доза фосфорно-калийных. Они не являются величиной постоянной и могут меняться в результате систематического применения удобрений, изменения систем ведения, уровней нагрузки кустов урожаем и других технологических приемов. Уточнение рекомендованных доз удобрений проводится на основе данных новых полевых опытов, в которых содержится более полная информация о продуктивности виноградного растения в связи с изменением условий питания.

Нормы удобрений, приведённые в таблице 6, рассчитываются на 1 т планируемого урожая при следующих исходных показателях:

1. Уровень урожайности: высокий - 150 ц/га, средний - 100 ц/га, низкий - 60 ц/га;

2. Градации качества (сахаристость сока ягод): для столовых сортов (г/100 см3):

высокая 16 – 17, средняя 14 – 16,

низкая 12 - 14;

для технических сортов (г/100 см3): предназначенных для производства шампанских виноматериалов:

высокая 19 - 21,

средняя 17 – 19,

низкая 16 – 17;

для производства столовых марочных вин белых:

высокая 19 – 21,

средняя 18 – 20,

низкая 16 – 18;

для производства столовых марочных вин красных:

высокая 20 – 22,

средняя 19 – 20,

низкая 17 – 19;

для производства десертных белых и красных вин:

высокая 25 – 28,

средняя 22 – 25,

низкая 20 – 22.

Поддержание потенциального плодородия на прежнем уровне или увеличение его возможно только при постоянном контроле за балансом питательных веществ. Известно, что коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений корневой системой растений богарного земледелия нельзя назвать высоким. При использовании разностного метода было установлено, что при внесении в почву азот и калий из азотных и калийных удобрений используется растениями на 50-70% (Петербургский, 1979), а фосфор на разных почвах от 15 до 40% (Кореньков, 1980; Шапошникова, Листопадов, 1984; Емельянов, 1986). Но данный метод не учитывал повышение минерализации питательных веществ почвы при внесении удобрений.

Более поздними агрохимическими исследованиями методом меченых атомов было установлено, что в полевых условиях растения усваивают непосредственно из удобрения: азота – 30-40%, калия – 25-35%, а фосфора всего 10-15%. (Агрохимия. Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербургский и др.; Под ред. Б.А. Ягодина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989, с.244, 265) Эти показатели претерпевают изменения в зависимости от почвенных условий, влагообеспеченности, вида удобрений, содержания питательных веществ в урожае и представляют в динамике активный баланс питательных веществ отдельных участков, массивов и хозяйств в целом.

Усреднённые данные о количествах биологического выноса макроэлементов с одной тонной урожая по азоту – 6,5 кг, фосфору – 3 кг, калию – 7,5 кг, по нормам FAO соответственно: 4,67; 2,33 и 7,66 кг.

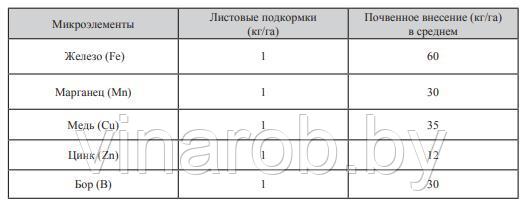

Дисбаланс элементов питания, наблюдаемый в последние десятилетия, выявил симптомы недостатка ряда мезо- и микроэлементов – Mg, В, Mn, Fe, Zn и др.

Применение микроудобрений возможно при введении их в систему удобрения как дополнение к основной норме минеральных удобрений в виде прикорневых или листовых подкормок в период вегетации виноградных кустов. Дозы микроудобрений колеблются в зависимости от обеспеченности почв микроэлементами в усвояемых формах, реакции сортов на отдельные их виды, назначения использования продукции. 23

Нормы удобрений для плодоносящих виноградников, кг д.в. на 1 т планируемого урожая на основе данных по выносу элементов питания

В почву внесение микроэлементов допустимо через системы капельного полива (или гидробур), и только в хелатной форме, т.к. неорганические соли и простые органические соединения микроэлементов в почве быстро закрепляются и переходят в неусвояемые формы, фактически засоряя её тяжёлыми металлами (Fe, Mn, Zn, Cu, Мо). В большей степени это характерно для почв, имеющих щелочную реакцию, содержащих известь и другие карбонаты, а так же богатых органикой, и обладающих высокой биогенностью.

Некорневая подкормка даже небольшим количеством микроэлемента по сравнению с почвенным внесением оказывает значительно более высокий экономический результат на урожайность культуры и качество продукции.

Сопоставление эффективности различных способов внесения микроэлементов приведены в таблице

Применение органических удобрений на виноградниках положительно сказывается на продуктивности лоз и качестве продукции. Прибавка урожая во всех виноградарских районах в среднем от 20 до 40 %. Наибольший эффект наблюдается на второй год после внесения навоза. Дозы органических удобрений колеблются в пределах от 10 до 30-50 т/га в зависимости от уровня почвенного плодородия и климатических условий зоны.

Обобщение и анализ имеющихся опытных данных позволяют рекомендовать производству следующие дозы навоза: на тяжелосуглинистых и глинистых маломощных черноземах с высоким содержанием гумуса 25-30 т/га, на черноземах, достаточно обеспеченных гумусом, 20 т/га, на песчаных и супесчаных почвах, перегнойно-карбонатных, щебенистых, эродированных почвах склонов 40-60 т/га.

В связи с ограниченным количеством навоза его следует вносить в первую очередь на участках с ослабленными насаждениями, длительное время не получавших удобрения, или тех, на которых проведена реконструкция насаждений без учета необходимости обогащения почвы элементами питания.

Сроки внесения определяются в зависимости от типа почв, зоны возделывания винограда, биологических особенностей растения, свойств туков, целевого назначения приема. В неукрывной зоне основное удобрение вносится осенью под пахоту или при обновлении плантажа, в укрывной – весной, при отпашке укрывных валов или осенью при обновлении плантажа.

Свойства удобрений и характер их взаимодействия с почвой учитываются при разработке сроков их внесения. Азотные удобрения, особенно нитро- и сульфо-аммиачные, хорошо растворимы и вымываются в глубокие горизонты, а поглощенная их часть при температуре почвы выше 10°С в значительной степени нитрифицируется. В силу этих обстоятельств весенние сроки внесения азотных удобрений более предпочтительны. Из форм азотных удобрений лидирует мочевина (карбамид). Для проведения азотных подкормок весной, или внесения сложных агрохимикатов можно использовать технику для внесения удобрений полосами в ряды.

Фосфорно-калийные удобрения ввиду их слабой подвижности по профилю почвы не вымываются, и сравнительно долго остаются в доступной форме, поэтому сроки их внесения могут быть растянутыми от осени до весны, но осеннее внесение эффективнее. Подкормки прикорневые и некорневые приурочиваются ко времени наибольшей потребности растения в элементах питания – начало вегетации, цветение, закладка и формирование плодовых образований будущего года, созревание урожая.

Способы внесения удобрений приемлемы те, которые обеспечивают размещение питательных веществ в зоне максимального развития активной корневой системы винограда. Верхние горизонты почвы подвержены иссушению и промерзанию, развившиеся в этих слоях корни нередко гибнут. Плантажная вспашка и приемы обработки почвы направлены на формирование корневой системы, защищенной от воздействия неблагоприятных термических факторов. Корни винограда уходят в глубокие горизонты почвы, но активная поглощающая часть их сосредотачивается в слое 40-80 см. Внесение удобрений на эту или близкую глубину является оптимальным. В периоды между очередным глубоким рыхлением почвы удобрения вносят на глубину 20-25 см под вспашку и при чизелевании.

Жидкие комплексные удобрения вносят также на глубину развития основной массы питающих корней.

Агрономическую и экономическую оценку отдачи от удобрений целесообразно проводить с учетом их последействия.

Как правило, в первый год они полностью не используются, и положительное их влияние на продуктивность растения продолжается несколько лет по нисходящей кривой.

Виды удобрений и формы элементов, возможные превращения их в почве и связанные с этим изменения доступности для растений также принимают во внимание при установлении периодичности их применения. Эти обстоятельства позволяют рекомендовать ежегодное совместное внесение азотных удобрений и более редкое 1 раз в 2-3 года, двойной или тройной дозы фосфорно-калийных.

Эффект от удобрений как в годы действия, так и в годы последействия зависит от длительности предыдущего периода с систематическим внесением туков, что ведет к нарастанию их эффекта.

Максимальный перерыв после систематического внесения минеральных удобрений не должен быть больше шести лет.

Система удобрения виноградников

Система удобрения виноградника – это комплекс организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий по рациональному внесению основных питательных веществ и проведению подкормок.

Правильное применение системы удобрения виноградников способствует повышению продуктивности насаждений, улучшению качества получаемой продукции, повышению почвенного плодородия без нарушения экологического равновесия.

Самая высокая окупаемость урожаем 1 ц внесенных удобрений на черноземах выщелоченных, малогумусных – 8,2 ц. Она в 1,8-2,3 раза превышает этот показатель для других почвенных разностей и позволяет рассчитать эффективность возделывания виноградников на отдельных почвах в хозяйствах или регионах, оценить окупаемость технологических затрат.

Рекомендуя хозяйствам нормативы удобрений в зависимости от влагообеспеченности, типа почв и уровня планируемой уро- 29 жайности, мы обращаем особое внимание на эффективность и сниженную энергоемкость научно-обоснованных, оптимизированных систем питания.

В системах удобрений с резервным внесением один раз в 3 года Р360 К300 при ежегодном внесении N90 и двух некорневых подкормках микроэлементами, мы получили снижение оборотных средств в Мдж по сравнению с ежегодным внесением N90P120K90 в 2,3 раза и связанную с этим сниженную энергоемкость урожая, при практически одинаковом количественном его выражении 122,1 и 123,3 ц/га. Коэффициенты энергетической эффективности технологий составляют соответственно 1,2 и 2,6.

Существенно снижает энергоемкость системы удобрений такой прием, как внесение удобрений ежегодно в течение 6-9 лет с последующими 3-6 летними перерывами. В этих случаях эффект последействия приближается к эффекту действия, что позволяет расходовать удобрения более рационально.

В настоящее время ярко выраженным негативным экологическим фактором выступают тяжелые металлы (ТМ). Виноградарство - наиболее насыщенная по уровню химизации отрасль, поэтому тяжелые металлы существенно влияют на изменение урожайности, если содержание их в почве превышает предельно допустимые количества. Токсичность ТМ губительно действует на микрофлору почвы, подавляет процессы роста и корнеобразования винограда. По оценке некоторых исследователей, количество тяжелых металлов, сбрасываемых в окружающую среду южных регионов России, составляет 300 т в год, что равнозначно 35-40 г на человека. Проблему ТМ в агроэкосистемах следует рассматривать с позиций оптимизации питания и опасности загрязнения почв и растений. Исходя из этого, корректировка норм удобрений и контроль за содержанием ТМ - действия сопряженные и необходимые.

Для значительной группы хозяйств Анапо-Таманской и Южно-предгорной зон составлены карты - схемы загрязненности почв ТМ. Преобладающими загрязнителями почв виног- 30 радников ТМ выступают: цинк, свинец, кобальт, медь, молибден, марганец. Виноградники, размещенные вдоль оживленных автотрасс, или вблизи населенных пунктов, имеют высокую загрязненность, в 2-3 раза превышающую ПДК, поэтому рекомендуется обязательная полоса отчуждения шириной до 300м и более с высадкой на ней культур, не накапливающих ТМ в хозяйственно-ценной части урожая.

Заслуживают внимания породы – спутники винограда с надежными биологическими барьерами, такие, например, как грецкий орех, накапливающий ТМ в оболочках, сохраняя ядро от загрязнителей. Содержание свинца, меди, никеля в ядрах ореха, растущего вдоль трассы и на расстоянии 1500 м от нее, практически одинаково. Поэтому введение в лесополосы грецкого ореха в зонах возделывания винограда гораздо практичнее жерделей, пирамидального тополя или других пород.

Схема удобрения виноградников в зависимости от обеспеченности почв питательными веществами

Интенсификация минерального питания плодоносящих виноградников с применением агрохимических средств нового поколения

В настоящее время в силу организационных и экономических причин внесение основных видов удобрений не носит системного характера, результатом этого стало снижение величины и качества урожаев, фиксируемый не один год отрицательный баланс элементов питания и наблюдаемые визуально проявления недостатка отдельных макро и микроэлементов.

Управление ситуацией осложняется тем, что значительная часть виноградников находится в неудовлетворительном по обеспеченности элементами питания состоянии, рынок же предлагает наряду с известными, новые виды минеральных удобрений, которые в прошлом веке не производились отечественным химпромом: фертигаторы, биостимуляторы, листовые удобрения, хелаты микроэлементов и адъюванты. Эти импортные удобрения появились в России в 1997 году.

Так сложилось, что специалисты компании «АгроМастер» первыми в постсоветской России взялись за научное изучение новинок мировой агрохимии. На тот момент ни отечественная аграрная наука, ни сельскохозяйственное производство не имели практического опыта применения таких агрохимикатов. Работа проводилась на базе более чем 25-и научно-исследовательских учреждений аграрного профиля по всей России. Параллельно в авангардных хозяйствах разных областей и на различных культурах закладывались производственные опыты. Всё это позволило в кратчайшие сроки понять механизм действия агрохимикатов на растения и разработать приёмы, позволяющие получать достойный результат в самых сложных условиях.

За 10 лет (1997-2007 г.г.) интенсивной научной работы и расширяющейся практики применения было доказано, что листовые подкормки в интенсивной технологии - один из важнейших элементов стратегии управления ростовыми 33 процессами в растении. Мощнейший инструмент оперативного воздействия на процессы, определяющие урожай и его качество.

Действие комплексных листовых удобрений и фертигаторов в некорневых подкормках базируется на быстром включении в метаболизм основных элементов питания (NPK) и их влиянии на ключевые обменные процессы. Эффект существенного увеличения урожайности от столь незначительного количества д.в. питательных элементов, внесенных по листу, связан с параллельным повышением корневого усвоения элементов питания на 10-15%. (Хорошкин А.Б. Применение комплексных поликомпонентных удобрений под полевые культуры на чернозёме обыкновенном. Диссертация на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук, ДонГАУ, 2007; Хорошкин А.Б. Способы повышения эффективности минерального питания с/х культур, Ростов на Дону, 2011).

Следует отметить, что как в России, так и за рубежом отношение к листовым подкормкам у агрономов и фермеров пока далеко неоднозначное. В известном в мире аграрном издании «New AG International», (June-July 2011, стр. 68) была опубликована статья «Роль некорневого питания растений в современных сельскохозяйственных системах». В ней говорится буквально следующее: «Некорневому питанию, как сельскохозяйственной практике уже 167 лет, но мы только сейчас начинаем его понимать» – сказал Ватрен Юрин, технический директор компании «Брандт» (США). Оно является важным компонентом в современных сельскохозяйственных производственных системах.

Некорневое питание вошло в ранг стандартной агрономической практики для более прогрессивной части фермерства. Но большинство фермеров все еще колеблется возводить ли в ранг неотъемлемой процедуры подобную практику на собственных фермах или нет.

Если мы будем рассматривать почвенные удобрения как основной источник микроэлементов мы в действительности не 34 получим максимального эффекта от них. Термин «временная недостаточность питательных веществ», предложенный доктором Патриком Брауном, хорошо объясняет, почему в некоторых случаях почва или питательные вещества, внесенные в почву, не могут удовлетворить потребности культур – это когда потребности в питательных веществах превышают способность почвы удовлетворять этим требованиям. Такой дефицит может быть вызван физиологическими потребностями культур при переходе от вегетативной к репродуктивной стадии, генетикой и агроприемами.

Еще одним фактором при принятии решения фермером в отношении некорневой подкормки является ROI (return on investment / прибыль на инвестированный капитал). Некорневая подкормка даже небольшим количеством материала оказывает значительный экономический результат на урожайность и качество».

За период с 2010 по 2015 годы Группа компаний «АгроМастер» строит, производит наладку, и открывает производство всего арсенала специальных агрохимикатов для интенсивного растениеводства, куда входят биостимуляторы, хелатные формы микроэлементов и в соединении с аминокислотами, фертигаторы, листовые удобрения и адъюванты. К ним относятся специальные стимулирующие агрохимикаты линий «Максифол» и «Аминофол», линия «АгроБор» и «Бороплюс», линия хелатов «АМ», линия фертигаторов «АгроМастер» и линия листовых удобрений «Плантафид».

ГК «АгроМастер» находится в состоянии постоянного сотрудничества сначала с СКЗНИИСиВ, а ныне с СевероКавказским федеральным научным центром садоводства, виноградарства и виноделия. Здесь, под руководством зав. отделом виноградарства, доктора с/х наук, профессора К.А. Серпуховитиной проводились первые опыты по изучению действия фертигаторов, удобрений листового стандарта и хелатных микроэлементов. Но в них изучалось действие различных дозировок и сроков применения каждого агрохимиката по отдельности.

Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия длительное время проводит испытания новых агрохимсредств. В период 1999-2018 гг. впервые было проведено изучение действия более 40 новых отечественных и зарубежных удобрений, содержащих макрои микроэлементы и определенным образом воздействующих на урожайность и качество винограда. Исследования проводились в Анапо-Таманской и Черноморской сельскохозяйственных зонах Краснодарского края на виноградниках агрофирм «Черноморец», «Запорожское», «Кубань», им. Ленина, «Приморское», винзавод «Приморский», «Абрау-Дюрсо». В наших исследованиях последних лет (2016-2018 г.г.) проводились испытания специальных удобрений производства ГК «АгроМастер». Используя уже имеющиеся знания о действии каждого агрохимиката, было принято решение о проведении комплекса листовых подкормок в каждый ответственный период вегетации виноградного растения, с учетом специфических потребностей в питании присущих данному периоду. Кроме того, учитывая, что предугадать возникновение различных стресс-факторов, нарушающих процесс жизнедеятельности растительного организма, практически невозможно, было принято решение о максимальном насыщении схемы подкормок антистрессантами и стимуляторами метаболизма. Удобрения вносились в семь туров на столовых и технических сортах винограда в различных почвенно-климатических условиях

Повторность опытов трехкратная. Число учетных кустов в каждом варианте – 30.

При оптимальном сочетании внешних факторов биологический потенциал растения реализуется в урожае. Удобрения являются тем ресурсным фактором, который влияет на формирование урожая винограда в значительной степени. При возникновении стресс-факторов применение стимуляторов метаболизма и антистрессантов позволяет нивелировать их воздействие на растение и сохранять потенциал урожайности. В наших исследованиях изучалось влияние некорневых удобрений на реакцию столовых и технических сортов.

Изменение длины побегов изучаемых сортов винограда в зависимости от некорневых подкормок

Как показывают данные таблицы, исследуемые агрохимикаты оказали положительное влияние на однолетний прирост побегов, грозди выполненные, горошащихся ягод нет. Однако в 2018 году было отмечено некоторое снижение показателей прироста по сравнению с 2017 годом. Следует так же отметить, что на обработанных кустах окраска листьев «интенсивно-зеленая», недостатка элементов питания визуально не наблюдается, тогда как в контрольном варианте (без обработок) на отдельных кустах визуально наблюдается недостаток фосфора и марганца. Локально недостаток цинка и железа визуально наблюдался в начале вегетации на контрольных вариантах. При проведении учетов по фитосанитарному состоянию насаждений (развитие милдью и оидиума) на исследуемых сортах в вариантах с применением удобрений поражение растений не отмечалось (0 баллов на учетных кустах). Учеты числа развившихся плодоносных побегов и соцветий по вариантам опыта на исследуемых сортах показывают хорошее состояние растений. Об этом свидетельствуют коэффициенты плодоношения и плодоносности.

В целом, за трёхлетний период проведения испытаний удобрения достоверно увеличивали урожайность и улучшали качество. Прибавка к контролю в среднем за 2016-2018 года соста- 41 вила по сорту Августин 4,23 т/га или 31,3%, по сорту Молдова – 3,24 т/га или 22,4%. Такой высокий уровень прибавки урожая в целом объясним большой насыщенностью схемы подкормок стимуляторами метаболизма и антистрессантами линий «Максифол» и «Аминофол», которые в обычных условиях оказывают общестимулирующее действие, а в стрессовых ситуациях сохраняют урожай.

В среднем, за период 2016-2018 гг. прибавка урожайности по сортам Шардоне и Мерло составила 2,6 и 2,9 т/га, или 21,8 и 21,9 % соответственно, при увеличении средней массы грозди на 16,3 и 9,1 грамма. Средняя урожайность с 1 га в опыте по сорту Шардоне составила 14,4 т/га, по сорту Мерло – 16,4 т/га.

В опыте одной из задач наших исследований являлось изучение влияния удобрений на товарность винограда и качество полученной продукции. Агрохимикаты компании «АгроМастер» достоверно снижают количество горошащихся и больных ягод по отношению к контролю. Под влиянием микроудобрений положительно изменялся химический состав ягод – увеличивалась сахаристость и снижалась кислотность. При обработке специальными удобрениями на сортах Августин и Молдова в 2016 году показатели сахаристости в варианте с обработками увеличивались на 2,5 и 1,7 г/100 см3 соответственно, при этом кислотность снижалась на 0,7 и 0,4 г/дм3 , в 2017 году – сахаристость сока ягод сортов Августин и Молдова увеличивалась на 2,8 и 2,3 г/100 см3 , показатели титруемой кислотности снижались на 1,1 и 0,8 г/дм3 , а в 2018 году соответственно повышение сахаристости составило 2,0 и 2,2 г/дм3 , а снижение кислотности на обоих сортах отмечено на 0,4 г/дм3 . 50 Для сортов Шардоне и Мерло в 2016 году сахаристость увеличилась на 3,6 и 2,2 г/100 см3 соответственно, при снижении кислотности на 0,6 и 0,4 г/дм3 в опытных вариантах, в 2017 году – сахаристость сока ягод сортов Шардоне и Мерло увеличивалась на 3,8 и 2,1 г/100 см3 , показатели титруемой кислотности снижались на 0,8 и 0,7 г/дм3 , а в 2018 году соответственно повышение сахаристости составило 3,4 и 1,8 г/100 см3 , а снижение кислотности на 0,6 и 0,5 г/дм3 . Такое повышение сахаристости сока ягод можно объяснить тем, что сорт Шардоне является весьма отзывчивым на изменение условий питания. В целом же, на обоих сортах показатели применяемой системы удобрений превышали соответствующий контроль по уровню сахаронакопления.

Снижение кислотности отмечалось во всех вариантах на изучаемых сортах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Применение специальных удобрений для листовых подкормок увеличивало урожайность в опытных вариантах, повышая при этом качество продукции. Так, по сортам Августин и Молдова увеличение урожайности при применении удобрений в 2016 году составило 28-24% при увеличении сахаристости сока ягод на 2,5-1,7 г/100 см3 соответственно, в неблагоприятном 2017 году прибавка урожая по сорту Августин составила 6,5 т/га или 42,8%; по сорту Молдова - 3,3 т/га или 21%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2018 году. По сорту Августин прибавка составила 3,2 т/га или 23,4%. По сорту Молдова – 3,36 т/га или 22,3%. В среднем, за годы исследований, прибавка по сорту Августин составила 4,23 т/га или 31,3%, по сорту Молдова – 3,24 т/га, или 22,4%. По сортам Шардоне и Мерло ситуация аналогична. Прибавка к контролю в 2016 году составила 2,2-3,5 т/га соответственно, при существенном улучшении качества, в 2017 году - 22,4 и 19,4 % соответственно. В 2018 году прибавка по сортам Шардоне и Мерло составила 2,7 т/га (23,1%) и 2,4 т/га (16,2%) соответственно. В среднем за годы исследований показатели прибавки составили по сорту Шардоне 2,6 т/га или 21,8%, по сорту Мерло – 2,9 т/га или 21,9%.

2. При средней закупочной цене технических сортов 20.000 руб/т, и суммарных затратах на агрохимикаты для листовых подкормок технических сортов 16.500 руб/га, стоимость минимальной прибавки урожая 2,2 т/га полученной за 3 года испытаний составит 44.000 руб. Окупаемость затрат на 1 вложенный рубль составляет 2,67 руб. При минимальной закупочной цене столовых сортов 50.000 руб/т, а затратах на подкормки - 19.800 руб/га, стоимость минимальной прибавки урожая 2,99 т/га полученной за 3 года испытаний составит 149.500 руб с окупаемостью 7,55 руб. на каждый вложенный рубль. Листовые подкормки можно совмещать с обработками СЗР, за исключением подкормок АгроБор Са.

3. Применение специальных удобрений некорневым способом существенно сокращало количество дней от распускания 58 почек до полной физиологической спелости, по сорту Августин за период испытаний этот период сокращался в среднем на 5-8 дней в сравнении с контролем, по техническим сортам (Шардоне и Мерло) в среднем на 8-10 дней при улучшении показателей качества (увеличение сахаристости сока ягод) винограда и при общем снижении уровня кислотности по опытным вариантам в сравнении с контролем. Экономическая и экологическая целесообразность реализации рекомендуемых положений, на фоне высокой агротехники, имеющих целью создание устойчивого, высокопродуктивного виноградарства, позволит не только увеличить производство подакцизного продукта, но и ускорить окупаемость капитальных вложений, создать привлекательный инвестиционный фон для дальнейшего развития социальной и экономически значимой для Кубани отрасли.

- Схема производства красного вина с фруктовым ароматомПошаговый рецепт приготовления домашнего вина с фруктовым ароматомСхема производства красного вина с фруктовым ароматом